第15回 米国式感染症科ケースカンファレンス 2008年11月29日 秋葉原コンベンションセンター(1/3)

(※今号は3回に分けて配信します。)

第15回IDATENケースカンファレンスのレポートをいたします。

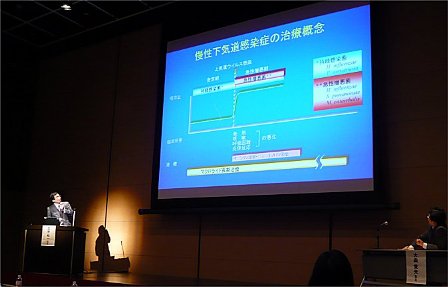

特別講演は、筆者の所属する奈良県立医科大学感染症センターの三笠桂一教授で、「感染症センターのつくりかた」という刺激的なタイトルでした。このなかで三笠教授は、これから感染症診療施設の立ち上げを考えていく人々へのメッセージとして、

- 継続は力なり

- 夢は見続ける

- チャンスは逃さない

- 何が起きるか分からない

- 敵は作らない

- 我慢

- 苦しいときの神頼み

といった項目を挙げられ、自叙伝的に自身の半生を振り返られました。三笠教授が研修医を開始した1980年代の感染症教育はきわめて厳格で、当時の教授(三上理一郎先生)は、原因微生物と感染臓器を述べなければ抗菌薬を使わせてくれなかったのだそうです。続いて、原因微生物の同定にこだわるために当時行われていたTTA(Transtracheal aspiration、 経皮的経気管吸引法)について紹介され、1400例を超えるTTAの自験例から、呼吸器感染症における嫌気性菌の関与について紹介されました[1]。こういった経験のなかで、すでに1990年代初めには「感染症センターを作りたい」という強い目的意識が生まれた、ということでしたが、実際に感染症センターが立ち上がるまでの道のりは、三笠教授の師匠である澤木政好先生の急逝やSARSの発生など、まさに紆余曲折に満ちたものであったようです。

私自身は、現在は三笠教授の部下として「すでにできあがった」感染症センターで働かせていただいているわけですが、私自身、あるいは私達自身が、いま、比較的恵まれた環境で働けているのも、先人達の並々ならぬ努力があってのものなのだ、と再認識しました。また、ついつい私自身も「目先の成果」に目を奪われて、少しでも認められなかったり、挫折したりすると、簡単にモチベーションが落ちてしまうこともあるのですが、「本当のやりがいのある仕事」とは、数十年という人生を賭けて取り組むべきものなのだ、と反省した次第です。

三笠教授は一方で、緑膿菌に対するマクロライドの効果や、肺癌に対するマクロライドの効果に関する自験例を挙げながら、「ガイドライン(常識)は大事だが、科学者としては、それだけに縛られ、批評をするだけでは医学の発展はない」という大学人ならではのメッセージも発信しておられました。講演後もフロアから様々な質問があり、これから感染症医を目指そうという若い方々の参考になったのではないでしょうか? 私は、自分自身が共に感染症センターの立ち上げに関わってきたというバイアスがあるのかもしれませんが、お話をされる姿の中に「ぶれない、強い意思表示のできるリーダー像」を今一度、見せていただいたように思います。本来、自分のボスなので、あんまり誉めたりするのはマナー違反なのですが、正直な感想を書かせていただきました。

さて、次回からは症例呈示のレポートをしたいと思います。提示していただいた先生方は、大阪労災病院小児科の清水公一先生、川村尚久先生、亀田総合病院総合診療・感染症科の大路剛先生、奈良県立医科大学感染症センターの中川智代先生です(順不同)。提示症例は、蜂窩織炎が疑われて転院してきた50歳代女性、オーストラリア帰りの発熱患者、そしてネフローゼ症候群の治療中に発熱を来した男児、の3例です(これも順不同)。

<References>

1) 古西満ほか,経気管吸引法(TTA)による呼吸器感染症の病態解析―1416例の集計から―.感染症学雑誌 2001;71:961-969.

(つづく)