肺結核症診断の原則 ――いわゆる「後医」の立場から(1/3)

(今号は3週連続で配信します。)

肺結核の診断は難しい。結核病棟で勤務していると様々な症例が紹介されてくる。いわゆる「後医」として診断がついてから治療をすることが多いが、自分が「前医」であっても悩ましいだろうケースは多数存在する。

結核病棟で経験する事例から、肺結核をより的確に診断するにはどうしたらよいかについて知識を共有していきたい。

「微熱」「体重減少」「長引く咳嗽」が結核を疑うキーワード

| 症例1:60歳代男性、重喫煙者。寝汗と体重減少(半年で5kg)あり。ここ1か月で咳、痰が続き、近医で感冒、気管支炎として複数回処方を受けるが改善せず、来院。 |

これは非常に肺結核に典型的な経過である。通常の肺炎と違い、微熱、体重減少、長引く咳(2週間以上)という、結核を疑うキーワードが含まれている。このような典型例を知っていれば、必ず胸部X線写真を撮影し、空洞影などがないか精査し、喀痰検査で診断することはそれほど難しいことではない。

塗抹陽性の肺結核として結核病棟に入院となる患者は、このような典型的な経過以外にも、様々な経過で診断されている。感染症診療は、身体所見や病歴から絞り込み、感染臓器と微生物を理論立てて診断することが肝要であるが、しばしば結核感染症は「理論」の隙を突くことがある。

ニューキノロン薬は結核をマスクする

| 症例2:80歳代女性。基礎疾患は糖尿病で、DPP-4阻害剤を処方されていた。2週間前、感冒の診断を受け、総合感冒薬を近医で処方されるが、咳、発熱の症状が治らず受診。WBC 10800/μL、CRP 12.8mg/dL、胸部X線写真で右下肺野に浸潤影があり、肺炎と診断された。抗菌薬を投与されて2日後に解熱し、1週間後には白血球・CRPが正常化し、胸部X線写真もほとんど改善していたため、退院となった。 |

さて、症例2は内科医として経験する肺炎の典型例の一つにも思える。確かにそうかもしれない。しかし、これは典型的な肺結核の一つとも言える。

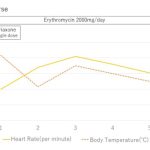

ニューキノロン薬は、肺炎によく用いられるが、結核にも抗菌活性がある。現在はガイドライン上もセカンドラインの治療薬となっており、抗菌力はエタンブトールと同等またはそれ以上とされている。

そのため、診断されてない肺結核が、肺炎としてニューキノロン薬で治療されると、一時的に改善してしまい、結核感染症がマスクされてしまう。したがって、ニューキノロン薬を処方する際は、結核ではないか注意して使う必要がある。結核診断前にニューキノロン投与が投与されていた場合、死亡リスクが上昇すると報告されている[1]。

また、単剤で結核を治療してしまうと、耐性菌となってしまい、抗結核薬の一つを使うことができなくなって不利益が大きくなる。ニューキノロン薬を処方する際には、常に「結核菌ではないか」を意識することが大切である。

感染症診療の原則が通用しないことがある

では、症例2の「抗菌薬」がスルバクタム・アンピシリンであったならどうだろうか? 典型的な高齢者の肺炎であるように思える。しかし、これでも肺結核の否定はできない。

なぜなら、スルバクタム・アンピシリンやメロペネムなどは、多剤耐性結核に用いられることのある抗菌薬だからである。しかし、一次結核薬、二次結核薬に比べて結核菌への抗菌活性は高くない。このケースの場合、誤嚥性肺炎に結核が混合感染していた可能性もあるだろう。

注意すべきは、すべての抗菌薬で肺結核はマスクされうることである。肺結核の患者の48%は、抗菌薬の種類を問わず、投与すると症状の改善が見られたという報告がある[2]。また、X線写真上も改善することがある[3]。

理論的に考えると、「抗結核薬でない抗菌薬」を投与し、「臨床所見、画像所見」が改善した「肺炎」は、「経過を踏まえると肺結核ではない」という思い込みが生まれてしまう。これが肺結核診断の大きな落とし穴である。

感染症は、適切な治療を行なわなければ徐々に増悪し、治療によって寛解する、Crescendo/Decrescendoの経過をとるものが多い。しかし、結核感染症の経過は必ずしもそうではなく、適切な治療の有無にかかわらず寛解・増悪を繰り返す例が多々存在する。そのため、寛解している経過をたまたま見てしまうと、目の前を通り過ぎることがある。

肺結核診断の原則

では、肺結核の診断をより確実にするにはどうすればいいのか。当たり前であるが、最も特異度が高い所見は、喀痰から結核菌が検出されることである。どのような患者に、胸部X線撮影、喀痰抗酸菌培養を行なうかが問題である。

1.肺結核を疑う臨床症状

肺結核の臨床症状は、「2週間続く咳嗽」(52.4%)、「発熱」(29.3%)、「体重減少」(43.0%)と報告されている[4]。それぞれの典型的な症状の割合は高くて5割程度で、どのような単一所見も結核の除外や診断の決め手にならない。同報告では、「アジア人」は非典型的な経過をとる独立因子とされている。

そのため、症状から鑑別診断を絞り込むことは容易ではなく、様々な疾患のmimickerであると認識したほうがよい。

上述の症状が一つでもあれば、胸部X撮影を積極的に行なうことが望ましい。少しでも疑わしい場合は喀痰抗酸菌検査も行なう。

2.肺結核を疑う画像所見

肺結核は様々な画像所見を呈する。初感染であれば、下葉や中葉のコンソリデーション、空洞形成、肺門や縦隔リンパ節腫大、胸水などが認められる。再燃性結核の場合は、多くは肺尖部に斑状影や空洞影、経気道性の不明瞭な結節病変を伴った広がりを呈する[5]。

上記のような所見を認めれば、喀痰抗酸菌検査を積極的に行なう。しかし、非典型例も多数存在するため、よく分からない場合も喀痰検査を行なってよい。胸部CTは専門医の読影所見も合わせ、補助的診断の一つとして用いる。

【References】

1)van der Heijden YF, et al:Fluoroquinolone exposure prior to tuberculosis diagnosis is associated with an increased risk of death.Int J Tuberc Lung Dis.2012 Sep;16(9):1162-7.

2)Craig SE,et al:Think TB! Is the diagnosis of pulmonary tuberculosis delayed by the use of antibiotics? Int J Tuberc Lung Dis.2009 Feb;13(2):208-13.

3)Leung AN:Pulmonary tuberculosis:the essentials.Radiology.1999 Feb;210(2):307-22.

4)Miller LG,et al:A population-based survey of tuberculosis symptoms: how atypical are atypical presentations? Clin Infect Dis.2000 Feb;30(2):293-9.

5)Woodring JH,et al:Update:the radiographic features of pulmonary tuberculosis.AJR Am J Roentgenol.1986 Mar;146(3):497-506.

(つづく)